AI開発の勉強は独学でもできる!初心者がAIエンジニアに必要な知識や必要勉強時間の解説

AI開発のために必要な学習量や難易度を想像すると、とてもハードルが高いように思えませんか?確かに、高いレベルを目指せばその分ハードルも高くなりますが、実は今の時代、独学での学習は十分に可能です。

本記事では、AI開発に必要な基礎知識やスキルセットを詳細に解説します。初心者が目標達成に向けて効果的に学習を進めるためのガイド的な記事になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

AIエンジニアに必要な知識

そもそもAIエンジニアを目指すとなった場合に必要な知識はどんなものがあるのでしょうか?

まずは必要な知識について理解することで、今後の勉強指針が明確になるかと思います。

本節では、筆者である私自身の感じる「AI開発における基本的かつ重要な知識」について詳しく解説します。

AI開発言語の知識

AI開発において、主に使用されるプログラミング言語にはPython、Javaなどがあります。

前回の記事でも解説しましたが、最近はJavaの活用が密かに注目されていますが、やはりAIのゴールドスタンダードといえばPythonでしょう。筆者も開発の際に愛用しております。

特にPythonは豊富なライブラリとフレームワークが揃っており、機械学習や深層学習のモデル構築に適していると言えます。Javaの場合はスケーラビリティの高いシステムの開発に有用です。

AI開発のためには、まずはこの二つの有名な言語の知識があるいいかと思います。

統計学・数学の知識

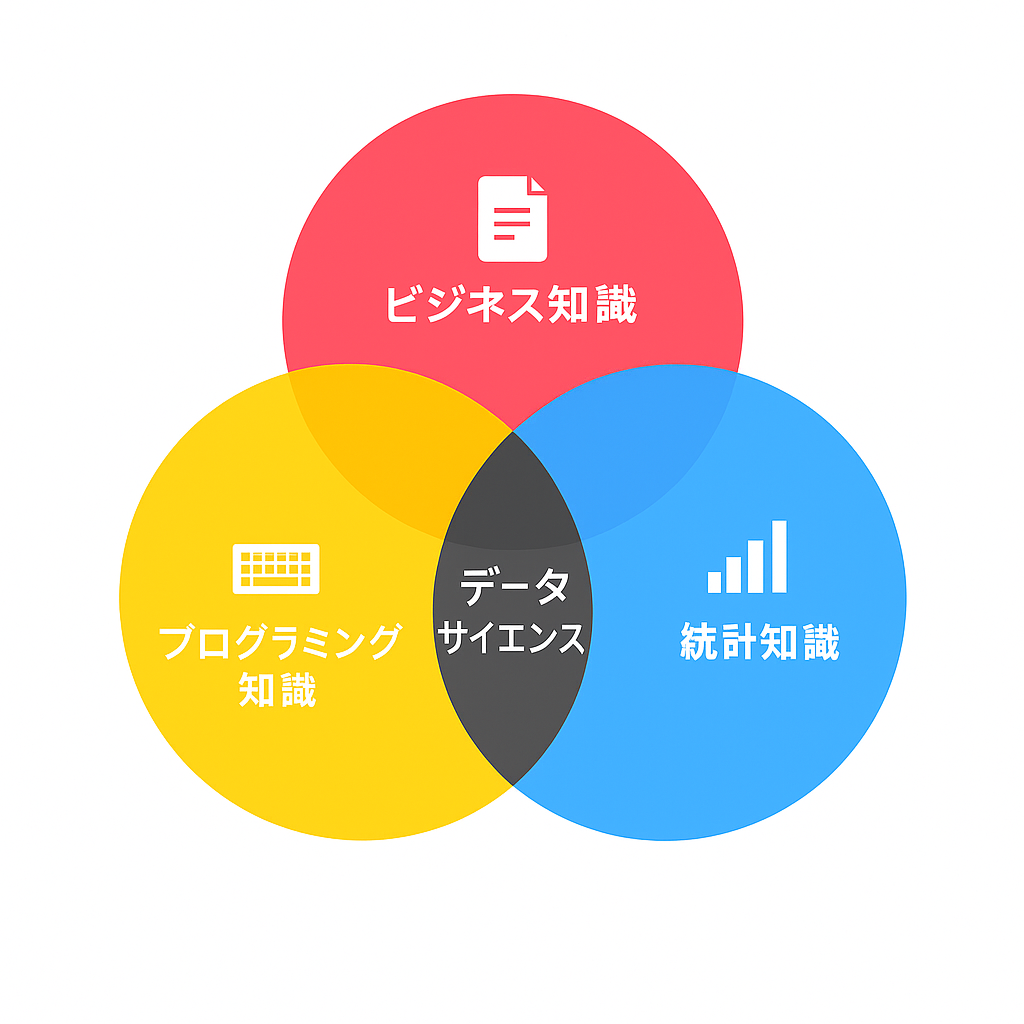

次にAIエンジニアに必要な知識に、統計学や数学の基礎知識があります。特に確率論、線形代数、微積分は機械学習アルゴリズムの理解に直結します。

これは全体的なAI開発に役立つ知識でもありますが、主に“データサイエンス”・“データエンジニアリング”という領域において不可欠なものとなります。

統計手法を用いることでデータの傾向や分布を解析しモデルの精度向上に貢献することができたり、最適化問題の解決には微分積分の知識が少なからず関わってきます。

数学が苦手な人でも数学的基盤をしっかりと身につけることができる入門書などがありますので、そちらについてはこの記事の後半で紹介していきたいと思います。

機械学習の知識

少し概念として大きいですが、「機械学習の知識」は言うまでもなく不可欠な要素です。基本的なアルゴリズムやモデルの理解、教師あり学習・教師なし学習の手法を習得することが重要です。

モデル評価やチューニングの技術がこの知識範囲に当たります。

実践を通じて体系的に学ぶこともできはしますが、やはり基礎知識として持っていないとAIエンジニアとして稼動することは難しいでしょう。

こちらについても筆者おすすめの入門書がありますので、後ほどご紹介してまいります。

データベースの知識

ここで言うデータベースの知識とは、端的に「データベース構造・操作」に関する概念としての理解のことを指します。

AI開発のほとんどは多くのデータを必要とし、そのデータ関連性を保ったまま整形をするなどの操作が必要となるため、やはりこの知識もAI開発においては必要となるでしょう。

まずはリレーショナルデータベースやNoSQLデータベースの基本を理解する必要があります。SQLの基本操作やクエリ作成のスキルを習得することで、データの抽出や分析が円滑に行えます。

昨今は生成AIによる業務サポート系サービスが非常に充実しているため、現場においては必要以上に知識を詰め込む必要はありません。しかし、基礎知識レベルはインプットしておかないと、応用の効いた開発はできません。

インフラの知識

インフラの知識もAI開発における基盤となります。これはアプリをデプロイする際の知識というより、昨今はクラウドプラットフォームを活用した開発が主流であるためです。

AWSやAzureといったクラウドプラットフォームの理解は必須であり、各サービスを活用することが求められます。

AI開発というのは大量の並列計算、リアルタイムでの推論にかかるリソースとの戦いが肝になってくる分野です。計算リソースの管理やスケーラビリティの確保、セキュリティ設定などが適切に行えないと開発に踏み切ることが難しい場面が多々あります。

また、ストレージについてもデータの効率的な保存・アクセス方法を理解する必要があるでしょう。

独学でAI開発の勉強を行う方法

AI開発を独学で学ぶためには、適切な学習方法を知ることから始めましょう。というのも、AI開発の勉強は長い道のりになる場合が多く、間違った学習をしてしまうとなかなかいい結果が望めない(または自身の期待を超えない)というパターンになりがちだからです。

本節では入門書、公式チュートリアル、有益なWebメディアを利用した学習方法について詳しく解説します。

入門書を読む

知識の基礎を固めるためには入門書の活用をおすすめします。教科書に始まり教科書に終える、というのが筆者の絶対的な考えにあります。

というのも、新しい分野の勉強は「そっくり真似る」ということが重要だからです。何も分からない状態から自身のエッセンスを加えようとするよりも、まずは先人のガイドに沿って真似ることで知識が染み付きやすくなります。

しかし、入門書にもピンキリがあるため、信頼性の高い書籍を選び、体系的に知識を習得しましょう。実例や演習問題が書いてある書籍がおすすめです。

本記事の後半に筆者が擦れるほど使ったおすすめ入門書を紹介するので、そちらも併せてご覧ください。

公式チュートリアルを試す

AI開発に役立つフレームワークやライブラリは、公式ドキュメントに初歩的なやり方を学べるチュートリアルが公開されていることがほとんどです。

前項でも申したとおり、新分野の理解を深める上では手を動かして真似をすることが大事です。

その点、公式ドキュメントに基づいたチュートリアルは最適で、実践的なプロジェクトを通じてスキルを磨くことができます。

そういったチュートリアルは、具体的なデータセットやコードのテンプレートなどもセットで公開されているので、AI開発の勉強にはもってこいかと思います。

Webメディア

AI開発の勉強にWebメディアを活用することも十分に役立ちます。ここで言うWebメディアとは「エンジニアが質問を投げかけてエンジニアが回答するコミュニティ」のことを指します。

エンジニアコミュニティは少し特殊で、駆け出しエンジニアのオープンな悩みに対して丁寧に解説をしてくれていることがほとんどです。また、最新技術などの動向にキャッチアップしたいプロのエンジニアの方々もこういったコミュニティを活用していて、ユーザー同士の情報交換が活発に行われており、独学“だけ”では得られない深い知識や具体的な解決策を見つけることができます。

おすすめの使い方は「プログラムのエラーが出たらエラー文でGoogle検索をしてみる」です。

筆者も先輩エンジニアの皆さまに大変助けられました

AI開発勉強におすすめの入門書3選

ここからは入門書について筆者のお薦めしたいものを3つご紹介します。

AI開発の基礎をしっかりと学ぶためには、信頼性の高い入門書を活用することが重要です。

以下の書籍は全て筆者が読み切って使ってきたものです。ぜひご覧ください。

オライリー『ゼロから作るDeep Learning』

オライリーの技術入門書はエンジニアたちから一定の評価を集めています。

『ゼロから作るDeep Learning』は、深層学習の基礎を学ぶための優れた入門書です。

本書は、ニューラルネットワークの基本構造から始まり、実際のコーディングを通じて理論と実践をバランス良く習得できる構成となっています。Pythonを用いた具体的なコード例が豊富に掲載されており、初心者でも簡単に理解しやすい内容となっています。

さらに嬉しいことに、実際のデータセットを用いたプロジェクトベースの構成が組み込まれており、実務に直結するスキルを身につけることが可能です。

ちなみに、筆者はオライリー技術書シリーズの余計な図や絵を使わない淡白なスタイルが好みです。

インプレス『スッキリわかるPythonによる機械学習入門』

インプレスの『スッキリわかるPythonによる機械学習入門』は、機械学習の基礎をわかりやすく解説した優れた入門書です。

本書も前述のオライリーと同様にPythonを活用した具体的な例を豊富に取り入れ、初心者でも理解しやすい構成となっています。

全体構成としては、まずは基本的な機械学習アルゴリズムから始まり、データの前処理やモデルの評価方法まで、実践的な内容が丁寧に説明されています。また、図解や図表がいい意味で技術書っぽくなく、複雑な概念もビジュアル化されているのが印象深い書籍です。

章末には演習問題が設けられており、学んだ知識を実際に試す機会も設けることができます。この書籍は独学でAIエンジニアを目指す方に強く推奨したい逸品です。

秀和システム『物体画像認識と時系列データ処理入門』

この入門書は、初見ではその分厚さと重厚感に圧倒されるほどに内容が濃く詰まったものになっています。

本書は最新のアルゴリズムや技術に重点を置き、実践的な例を豊富に取り入れることで初心者でも理解しやすい構成となっています。 前述までの入門書よりは少し難易度の高めなものとなっていますが、この入門書を習得し終わる頃にはAIエンジニアとしての基礎概念理解は強く深まっていることを保証します。

ちなみに、この入門書は分厚すぎて圧倒されますが、やり切った後の達成感はあります。

AI開発勉強におすすめの公式チュートリアル3選

ここからは有名なライブラリ・フレームワークのドキュメントにて公開されている公式チュートリアルについてご紹介します。

入門書などの基礎概念の理解ができたら、いよいよ本格的に実演練習に移ることをお薦めします。

本節では、筆者も愛用しているライブラリ・フレームワークのチュートリアルを3つご紹介したいかと思います。

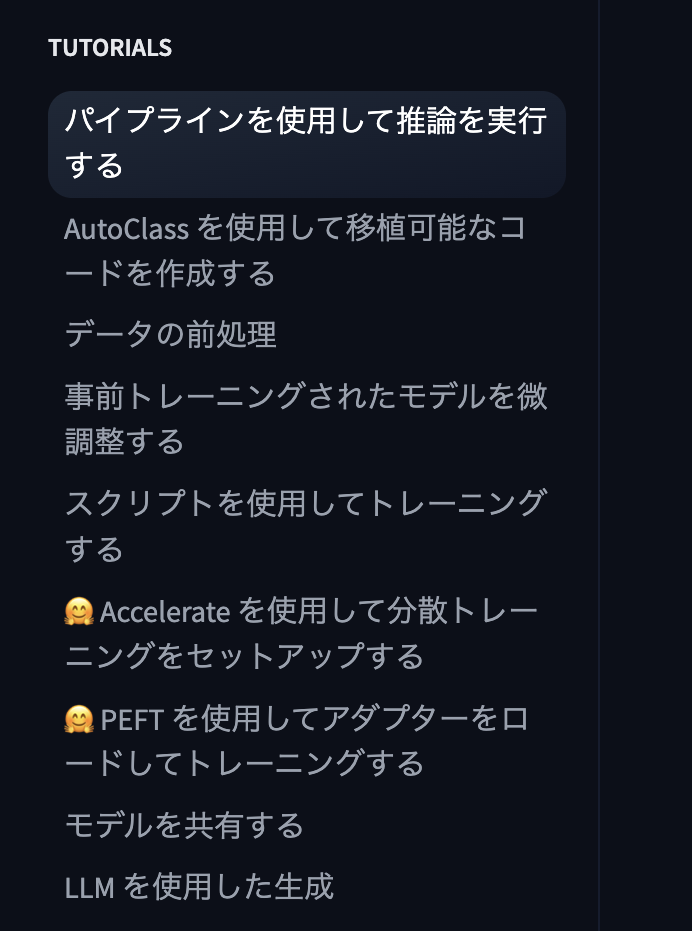

Hugging Faceチュートリアル

Hugging Faceは、自然言語処理(NLP)分野で著名なオープンソースコミュニティおよびプラットフォームです。同社が提供する公式チュートリアルは、最新のトランスフォーマーモデル(Transformers)やライブラリを用いた実践的な学習を支援してくれます。

下記画像のように、モデルごとにステップバイステップのチュートリアルを用意してくれているので、ドキュメントとしての質の高さが伺えるかと思います。

これらのチュートリアルは、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応しており、具体的なコード例も充実しています。

さらに、Hugging Faceは開発したAIアプリケーションやモデルのデモをWeb上で公開・共有できるプラットフォーム「Spaces」を提供しています。

これにより実践的なデモを覗くことも可能となっているため、さらにAI開発に関する理解が深まることでしょう。

PyTorchチュートリアル

PyTorchは、ディープラーニングにおいて広く使用されているオープンソースのフレームワークです。公式チュートリアルでは、基礎から応用まで幅広い内容が網羅されており、初心者でも段階的に学習を進めることができます。

ニューラルネットワークの構築、モデルの訓練、評価方法に関する実践的な例が豊富に提供されており、やはりこちらもコード例が豊富です。

チュートリアルはハンズオン形式で学習を進めやすい構成となっていて、最新バージョンのPyTorchに対応しており、最新の技術動向を反映した内容が特徴です。

PyTorchの優しいところはGoogle Colaboratory環境で実行可能なノートブック形式で学習を進めることができる点です。一から環境を構築しなくていいというストレスのなさも筆者がおすすめしたい理由の一つです。

scikit-learnチュートリアル

scikit-learnは、Pythonで広く利用されている分類、回帰、クラスタリングなど多岐にわたるアルゴリズムに対応した機械学習ライブラリです。

公式チュートリアルでは、基本的なデータ前処理からモデルの構築、評価方法まで、段階的に学習を進めることができます。

内容はJupyter Notebook形式で提供されており、インタラクティブにコードを実行しながら学習を深めることが可能です。

日本語での解説や翻訳された資料も充実しており、日本人にとってもアクセスしやすいリソースが揃っています。

AI開発勉強におすすめのWebメディア3選

ここからはAI開発の勉強に役立つWebメディア(エンジニアコミュニティ)を3つご紹介します。

筆者も駆け出しエンジニアの頃にはエンジニアコミュニティに大いに助けられた経験があります。

実際に悩みを持つ人、経験の深い人が混じり合うコミュニティのWebメディアは必ず初心者にとってのAI勉強に役に立つことでしょう。

Qiita(Qiita株式会社)

Qiitaは技術情報共有プラットフォームとして広く利用されています。それはAI開発においても例外ではありません。以下にわかりやすい例を記載します。

上記のように多数の実践的な記事が投稿されており、最新技術の学習や問題解決に役立ちます。

また、ユーザーコミュニティが活発で、質問やディスカッションを通じて知識を深めることが可能です。

もし開発中にエラーなどが発生し、分からないことがあればコミュニティに質問を投稿するのも一つの手です。

Zenn(クラスメソッド株式会社)

Zennは、AWS導入代行で有名なクラスメソッド社が運営するエンジニアやデザイナー向けの知識共有プラットフォームです。

AI開発においては、質の高い技術記事や最新のトレンド情報が豊富に提供されており、貴重なリソースとなっています。

以下に例となる記事をいくつか記載いたします。

また、ZennはWeb上で本を出版できる機能を備えており、連載形式で深掘りした内容を提供することが可能で、初心者から上級者まで幅広いレベルの学習ニーズに対応した記事シリーズが人気です。

信頼性の高い情報源として多くのAIエンジニアに支持されている国内が誇るエンジニアコミュニティWebメディアです。

teratail(レバレジーズ株式会社)

teratailは、プログラミングに関する質問と回答を通じて知識を深めることができる専門的なQ&Aプラットフォームです。

レバレジーズ株式会社が運営しており、エンジニアコミュニティの活性化を目的としています。具体的な技術的課題や実装方法に関する質問が多数投稿されており、経験豊富なエンジニアから迅速かつ的確な回答を得ることが可能です。

他のメディアと比較すると少し辛辣なコメントが返ってくる印象がありますが、筆者としては無駄のないシンプルな回答は初心者にとっても役に立つ正直なコメントだなと思っています。

AIエンジニアになるまでに必要な勉強時間は?

AIエンジニアになるための必要な勉強時間は一概には決められません。個々の学習ペースや目標、キャリアプランにより大きく異なります。重要なのは、自分に適したペースで継続的に学び、実践を重ねることです。しっかりとした基礎を築きながら、必要なスキルを着実に習得することが成功への鍵となります。

まとめ

AI開発は独学でも十分に習得可能です。

本記事で紹介したAIエンジニアに必要な知識や効果的な学習方法、推奨される教材・チュートリアル・Webメディアを活用し、計画的かつ継続的に学習を進めましょう。

自身のペースで着実にスキルを磨き、実践を重ねることで、AIエンジニアとしての第一歩につながれば幸いです。

この記事の著者

児玉慶一

執行役員/ AI・ITエンジニア

愛称: ケーイチ

1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。

【得意領域】

業務効率化AIモデル開発

事業課題、戦略工程からシステム開発

Webマーケティング戦略からSaaS開発