日本の医療業界におけるAI活用事例5選!現状の課題やAI導入メリットまで解説

昨今、少子化や医療費に関する世論の煽りを受け、日本の医療業界ではAI技術のニーズが急速に増え始め、徐々に多様な現場でのAI導入も比例して増えてきました。

市場の動きを見て、新規参入をしたいと思う事業者も少なくはないでしょう。

そこで本記事では、医療分野におけるAIの基本的な活用領域、コストや導入課題を明らかにし、同業界で注目の事例5選を取り上げていきたいかと思います。

これからの医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を考える際の指針として、ぜひ最後までご覧ください。

医療業界のAI活用はどのように行われる?

医療業界におけるAI活用で目覚ましいものは、主に「治療支援」「医薬品開発」「診断」の3つの領域に分かれます。

本節ではこれら3つの領域における具体的なAI活用事例と導入のポイントを詳しく見ていきましょう。

予防医療のAI活用

「予防は治療に勝る」とはよく言われるものですが、病にかかる前にAIでそれを防げるようになると言うテーマは、昨今の医療費問題・少子化問題・労働力不足問題においては欠かせないものです。

予防医療のAI活用では、医用画像解析による病巣の自動検出から、手術ロボットを組み合わせたナビゲーション支援まで多彩な応用が徐々に進んでいます。

例えば、従来のCTスキャンでは写しきれなかった患者の異常所見を画像認識AIによって高精度に特定する技術などがこれにあたります。(参考: ResQU – 大阪大学研究専用ポータルサイト)

また、後述の国立がん研究センターでは、内視鏡専門医の診断精度に迫る早期胃がんの自動範囲診断AIを確立するなど、人間の体が病気に至るまでの異常値を見つけ出すスペシャリストとしてのAIの研究も盛んに行われています。(参考: 国立がん研究センター)

医薬品開発のAI活用

医薬品開発のAI活用では、膨大な化合物ライブラリから有望な候補を短時間で抽出するディープラーニング技術が中心です。

その中で、AIは分子構造情報と活性データを学習し、自動で最適化設計を行います。これまでは人間の手によって試行錯誤を繰り返して医薬品の開発に勤しんでいた部分を、今度はAIによって半自動化に移行しようという試みです。

また、ADMET予測モデル(吸収・分布・代謝・排泄・毒性の頭文字からなる略語)により、合成前の段階で副作用リスクを評価し、スピード感の早い開発が業界各所にて施されています。

このような大量のデータを処理して高度なデータ分析、推論を実現できる能力を活用して医薬品を開発することを「AI創薬」といいます。

診断のAI活用

AIによる診断支援では、先ほどの予防医療におけるAIと被る部分がありますが、まず画像診断分野が最も進んでいます。CTやMRI、X線画像をディープラーニングで解析し、微細な病変や初期がんを高精度で検出。

従来の読影時間を大幅に短縮し、医師の見落としリスクを低減します。また、電子カルテ(EHR)やバイタルデータを統合し、機械学習モデルで疾患リスクを予測することも可能に。

このような診断の段階でAIを活用することで、業務レベルの時間・人的コストの削減に貢献している模様です。

医療業界のAI活用の課題とは?

医療業界でのAI活用には、いいことばかりだけではなく技術面、コストや制度面のハードルも存在します。

当然、AIモデルの学習や運用に要する初期投資は高額であったり、個人の一次データを扱う以上、プライバシー保護や不正アクセス対策といったセキュリティ強化も欠かせません。

本節では医療業界のAI活用における課題点を二つご紹介いたします。

費用対効果の不透明さ

医療機関がAIを導入する際、ハードウェアやソフトウェアのライセンス、データ整備にかかる初期投資が膨大になりがちです。

AIモデルの学習・チューニングには専門人材の確保または育成が必須で、運用・保守コストも長期的に発生します。

一方で、診断精度の向上や業務効率化が実際にコスト削減に結びついているかを定量化しづらく、ROI算出(投資対効果の算出)は難しいのが実情です。

また、システムの保守・更新や既存の電子カルテとの連携調整、法規制への適合対応など、目に見えにくい費用も積み重なります。

セキュリティリスクの課題

医療AI導入に伴うセキュリティリスクは多岐にわたります。

AIが扱う患者の診療データや遺伝情報は極めて機微な情報であり、漏洩すれば信頼失墜や訴訟リスクに直結すると言っても過言ではないでしょう。

また、クラウド型のAIを走らせる場合は外部サーバーとの通信が発生するため、不正アクセスやサイバー攻撃の標的になりやすい点も見逃せません。

また、AIモデルそのものは入力データを慎重に整形しないと、最終的な出力段階で誤診断を誘発する危険性もあります。

これらを踏まえ、厳格な暗号化や認証管理、定期的な脆弱性診断に加え、セキュリティオペレーションの整備などのケアが欠かせません。

医療業界のAI活用がもたらすメリット

医療分野でのAI導入には課題がありつつも、導入をすることによるコスト削減や精度向上、さらには現場スタッフの負担軽減といった多面的なメリットが期待できます。

医療分野にとどまらず、定型業務をAIが担うことで働く人はは高度な判断に専念できるので、業務の質をさらに高めることが可能になるのです。

以下では、これらのメリットを「人的コストの削減」「医療の精度向上」の2つの視点から解説します。

人的コストの削減

医療現場ではカルテ入力や検査予約、レセプト作成(市区町村などの保険者に診療報酬を請求する業務)など、日々膨大な定型業務が発生します。

AIによる自動化でこれらの作業を大幅に短縮すれば、スタッフの入力工数や問い合わせ対応時間を削減し、人件費を抑制できます。

たとえば、音声認識技術を活用した文字起こしや、AIチャットボットによる初期問診・予約受付の自動対応により、受付業務や事務作業の負担が軽減するといったことが想定されます。

これにより限られた人的リソースを診療や患者ケアに再配分し、医療サービス全体の質向上とコスト効率化を実現します。

医療の精度向上

AIを活用した画像診断システムは、CTやMRI画像の微細な病変を高精度に検出できます。

従来の人間による診断であれば見逃しがちで合った初期がんや微小病変を瞬時に解析し、放射線科医の所見をサポートすることが可能になるのです。

その点において、人間による誤診リスクを抑え、診断の正確性を飛躍的に高めます。 ただし、AIは必ずしも正解を吐き出すということはないので、最終的には医師による診断が必要となるのが実情です。

医療業界におけるAI活用事例5選

ここまで、AIが医療現場にもたらす可能性やメリットを整理してきました。

では、実際にどのような施設・企業がAIを導入し、どんな成果を上げているのでしょうか。

ここからは具体的な事例を5つご紹介します。AIが医療現場にもたらす変革の具体像を見ていきましょう。

慶應義塾大学病院

慶應義塾大学病院では、2018年10月に内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「AI(人工知能)ホスピタルによる高度診断・治療システム」に採択され、病院全体でIT化・AI化を推進しています。(参考: 慶應義塾大学病院)

同病院では、臨床情報を活用できるデータ基盤を整備しており、この基盤を用いて、AI技術を活用した医師の診断をサポートする事で、診断精度の向上を目指しています。

HITO病院

HITO病院(愛媛県四国中央市)は、医師不足や高齢化による医療ニーズ増加を背景に、2017年頃からDXとAIの活用を本格化してきました。

全職員に業務用スマートフォンを貸与し、チャットやモバイル電子カルテ、音声入力を組み合わせた情報共有基盤を構築することで、時間外労働の抑制や業務効率化を実現しています。(参考: 愛媛県医療DX推進協議会)

また、同病院の経営・業務面では、電子カルテとMicrosoft Azureを連携させ、Microsoft FabricやPower BIで看護必要度や業務負担を可視化するダッシュボードを構築。リアルタイムに業務量を分析し、看護師の適正配置や働き方改革に活用しています。(参考: 日本マイクロソフト)

Ubie

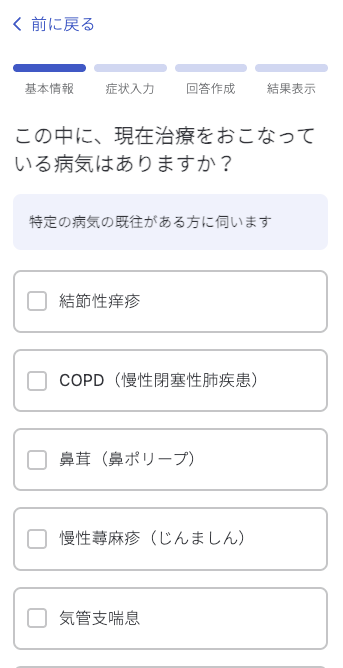

Ubieは、医療機関向けのAI搭載Web問診システム「ユビーAI問診」や、生活者向けの症状検索エンジン「ユビー」など、AIを活用した問診支援プラットフォームを提供しています。

スマートフォンやタブレットから症状や経過を入力すると、AIが回答内容に応じて最適な質問を自動生成し、関連する病名や受診の目安、適切な診療科・医療機関候補を提示します。

同社は、2025年5月時点で累計資金調達額が180億円を超えており、今後も更なるAI研究に熱が入ることが予想されています。

国立がん研究センター

国立がん研究センターは、がん診療の高度化を目指し、AI を活用した画像診断・病理診断・ゲノム解析の研究と実装を進めています。

とくに消化器領域では、日本電気株式会社(NEC)と共同で、大腸内視鏡検査におけるリアルタイム診断支援AIシステム「内視鏡AI診断支援医療機器ソフトウェア WISE VISION 内視鏡画像解析AI」を開発し、大腸前がん病変および早期大腸がんの病変候補部位を自動検出する医療機器プログラムとして承認・販売されています。

およそ 25 万枚の大腸がん/前がん病変の内視鏡画像で学習した結果、経験豊富な内視鏡医と同等の性能を示し、人間が見落としやすい病変の検出や医師の負担軽減に寄与することが期待されています。(参考: 国立研究開発法人国立がん研究センター)

同院の病理診断の領域では、病理組織画像からがんの遺伝子異常を予測する「Virtual Sequencing」と呼ばれる新しいスクリーニングシステムを開発し、BRAF V600E 変異や MSI-H などの遺伝子異常を高い精度で検出できることが報告されています。

medimo

medimoは、スマートデバイスとAIを組み合わせて診療記録の作成を支援する「AIクラーク(カルテ自動生成ツール)」を提供しています。

診察中の医師と患者の会話をスマートフォンやPCでリアルタイムに音声認識し、その内容をもとに生成AIが数秒でカルテ原稿に要約します。

これにより、診療後にまとめてカルテを書き直す必要が減り、カルテ作成にかかる時間や残業時間の大幅な削減が報告されています。

medimoはWebアプリケーションとして提供され、既存の電子カルテと連携してカルテ原稿を貼り付けるだけで記録を完了できます。2023年のベータ版リリース以降、クリニック外来だけでなく在宅医療や訪問看護ステーションなど、さまざまな診療現場で利用されており、2025年には全国47都道府県・600件以上の医療機関で導入、累計診察件数100万件を超える利用実績が報告されています。(参考: PR TIMES「AIクラーク「medimo」、累計診察件数100万件を突破」)

まとめ

日本の医療現場では、診断支援から治療計画、医薬品開発まで幅広い領域でAI導入が進展しています。

そこには課題としては初期投資やセキュリティリスクが挙げられますが、一方で人的コスト削減や診療精度の向上、医療従事者の負担軽減など明確なメリットも確認されています。

今後はAIモデルの適用疾患拡大やデータインフラ整備、法規制の明確化がカギとなるでしょう。

技術と運用体制を両輪で強化し、より安全かつ効果的な医療提供を目指す動きが期待されます。

この記事の著者

児玉慶一

執行役員/ AI・ITエンジニア

愛称: ケーイチ

1999年2月生まれ。大学へ現役進学後数ヶ月で通信キャリアの営業代理店を経験。営業商材をもとに100名規模の学生団体を構築。個人事業主として2018年〜2020年2月まで活動したのち、2020年4月に広告営業事業を営む株式会社TOYを創業。同時期にITの可能性を感じプログラミングを始め、現在はITエンジニアとして活動中。2021年にLeograph株式会社に参画し、AI研究開発やWebアプリ開発などを手掛ける。 「Don't repeat yourself(重複作業をなくそう)」「Garbage in, Garbage out(無意味なデータは、無意味な結果をもたらす)」をモットーにエンジニア業務をこなす。

【得意領域】

業務効率化AIモデル開発

事業課題、戦略工程からシステム開発

Webマーケティング戦略からSaaS開発